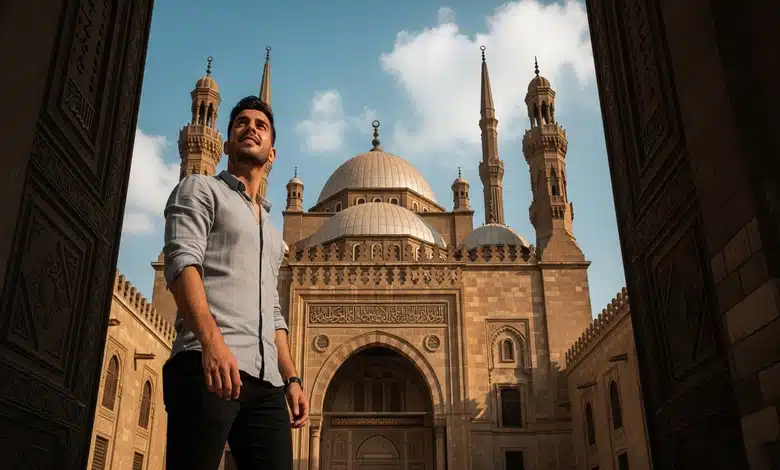

جماليات العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة

تُعد العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة مرآة نابضة لعصور متعاقبة من الإبداع الإسلامي، حيث جسّدت هذه المساجد تجليات روحية وفنية تشكّلت عبر قرون من التراكم الحضاري. حافظت العمارة على هويتها من خلال تفاصيلها الزخرفية وهياكلها الفريدة، التي جمعت بين الرمزية الدينية والوظيفة المجتمعية. وارتبطت هذه الأبنية بنبض المدينة وسكانها، فأصبحت معالم حية تعبّر عن روح الإسلام وتنوع مدارسه المعمارية. وفي هذا المقال، سنستعرض ملامح العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، وأثرها الفني والاجتماعي، وأبرز النماذج التي تعكس غنى هذا التراث.

كيف بدأت الملامح الأولى للعمارة التاريخية للمساجد في القاهرة؟

تشكلت الملامح الأولى للعمارة التاريخية للمساجد في القاهرة منذ الفتح الإسلامي لمصر، حين أُنشئ مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط كأول مسجد يُبنى في أفريقيا. تميز هذا المسجد بتصميم بسيط يعكس روح التواضع في البناء، حيث استخدمت مواد محلية مثل الخشب والطين، وشكلت الأعمدة المستصلحة من مبانٍ قديمة جزءًا من هيكله الأولي. تدرج التطور بعد ذلك مع دخول تأثيرات العمارة العباسية، ليظهر مسجد أحمد بن طولون كأول مثال حقيقي على تبلور أسلوب معماري مميز في القاهرة، إذ اتسم بفناء واسع، وأروقة متعددة، ومئذنة حلزونية فريدة من نوعها.

اعتمدت البدايات على أنظمة إنشائية مرنة سمحت بتعديل وتوسعة المساجد حسب الحاجة، ومع مرور الزمن، بدأت تظهر معالجات زخرفية متواضعة على الجدران والمداخل، تشير إلى ميل فني نحو إبراز الهوية الإسلامية بصريًا. لعب المناخ المحلي أيضًا دورًا في توجيه التصميم، فظهرت الأفنية الواسعة لتوفير التهوية، واعتمدت الأسقف الخشبية لتخفيف حدة الحرارة. شكلت هذه العناصر نواة لما أصبح لاحقًا الطابع المميز للعمارة التاريخية للمساجد في القاهرة.

استمر هذا التكوين الأولي في التأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية، حيث ساعد استقرار الدولة الإسلامية في مصر على دعم المشاريع العمرانية، ما أدى إلى نشوء أساليب معمارية أكثر انتظامًا وتنظيمًا. ومع اتساع الرقعة العمرانية للقاهرة، بدأت تتبلور هوية معمارية فريدة تستلهم من الموروث الإسلامي وتتفاعل مع البيئة المحلية. ومع تعاقب العصور، ازداد التراكم الفني في البناء، فتطورت التفاصيل المعمارية والزخرفية، لترسم ملامح مرحلة انتقالية بين العمارة الوظيفية والبناء الجمالي. وبذلك، أرست هذه البدايات الأسس التي ستتطور لاحقًا على يد الفاطميين والمماليك، لتشكل صورة غنية عن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة.

التأثيرات الإسلامية المبكرة في التصميم المعماري

تجلت التأثيرات الإسلامية المبكرة في التصميم المعماري لمساجد القاهرة من خلال اندماج عناصر جمالية ووظيفية تعبّر عن الروح الإسلامية من جهة، وتتماشى مع الظروف المناخية والاجتماعية من جهة أخرى. جاءت هذه التأثيرات نتيجة التفاعل بين التجربة الإسلامية في المدينة المنورة ومكة والأنماط المعمارية التي كانت سائدة في بلاد الشام والعراق، والتي وصلت إلى مصر مع الفاتحين الأوائل. تمثلت هذه العناصر في استخدام الفناء المكشوف المحاط برواقات، والمحراب الذي يحدد اتجاه القبلة، والمنبر الذي يؤكد على الطابع الديني والسياسي للمسجد.

انعكس هذا التأثير أيضًا في التوظيف البسيط للزخرفة، حيث استُخدم الخط الكوفي في تزيين جدران المساجد، دون مبالغة في النقوش أو الألوان، مما منح المباني طابعًا روحانيًا. كما اعتمدت الأبنية على الأعمدة المستصلحة من كنائس وأبنية قديمة، مما أضفى تنوعًا على الشكل البصري للمساجد، وخلق نمطًا خاصًا بها. حافظت هذه المساجد على البساطة في التخطيط، لكنها حملت في طياتها روح التجديد، حيث بدأت مع الوقت تظهر بعض المحاولات لخلق هوية زخرفية خاصة بالمكان.

ساهمت هذه التأثيرات المبكرة في تشكيل وعي معماري إسلامي ناضج، حيث لم يكن الهدف فقط إنشاء فضاء للصلاة، بل خلق بيئة تعزز من الشعور الجماعي والانتماء الديني. مع تطور هذه الرؤية، بدأت القاهرة تنفرد تدريجيًا بطابعها المعماري، فظهر التمايز في شكل المآذن، وتنوعت أشكال الأقواس والأسقف. وتدريجيًا، مهدت هذه المرحلة المبكرة الطريق أمام ازدهار العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، وفتحت المجال لمرحلة أكثر تعقيدًا وزخرفة كما شهدتها الفترات اللاحقة.

دور الخلفاء الفاطميين في تطور الطراز المعماري للمساجد

شهدت فترة الخلافة الفاطمية في القاهرة تطورًا ملحوظًا في الطراز المعماري للمساجد، إذ أولى الخلفاء الفاطميون اهتمامًا كبيرًا بالفن والعمارة كوسيلة للتعبير عن العقيدة الإسماعيلية وإثبات حضورهم السياسي والديني في المدينة الجديدة. مع تأسيس القاهرة، شرع الخليفة المعز لدين الله في إنشاء جامع الأزهر ليكون مركزًا دينيًا وثقافيًا يعكس مكانة الدولة. جاء تصميم المسجد ليجسد الرؤية الفاطمية، حيث تميز بوجود قباب متعددة، وأروقة متناسقة، ومدخل رئيسي مزين بالزخارف الحجرية والخطوط الكوفية.

برزت في هذه الحقبة ملامح جديدة في العمارة تمثلت في التركيز على الواجهات الخارجية للمساجد، والتي أصبحت عنصراً بصريًا بارزًا في النسيج العمراني للمدينة. أدخل الفاطميون تقنيات بناء متطورة شملت استخدام العقود المفصصة والأشكال الهندسية الدقيقة، إضافة إلى توظيف الإضاءة الطبيعية بشكل مدروس داخل المساجد. ساهم هذا التوجه في خلق إحساس بالرهبة والسكينة داخل الفضاءات الداخلية للمسجد، ما منحها طابعًا خاصًا يميزها عن غيرها من المنشآت.

مع بناء جامع الأقمر وجامع الحاكم بأمر الله، تجلى بشكل أوضح توجه الفاطميين نحو الابتكار المعماري، حيث استخدمت الأحجار المزخرفة بتقنيات دقيقة، وأُضيفت عناصر جديدة مثل النوافذ المعشقة والشرفات المحفورة. حملت هذه التعديلات بصمات عقائدية وفنية دفعت العمارة إلى آفاق جمالية متقدمة. ولم تكن هذه الإضافات مجرد مظاهر زخرفية، بل عكست تطورًا فكريًا في تصور المسجد كمكان جامع للوظائف الدينية والاجتماعية والسياسية.

انطلاقًا من هذه الفترة، تعززت هوية العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، وصارت المساجد الفاطمية معالم بارزة تدل على قوة الدولة وذوقها الفني، كما أرست قواعد معمارية أثرت على الطرز التي جاءت بعدها.

كيف ساهمت المماليك في إرساء أسس الفن الزخرفي الإسلامي؟

قدمت الدولة المملوكية نقلة نوعية في تاريخ الفن الزخرفي الإسلامي، خاصة في العمارة الدينية التي أخذت في تلك الحقبة طابعًا غنيًا بالتفاصيل والدقة البصرية. تميزت المساجد المملوكية بالجمع بين الفخامة والرمزية، إذ أصبحت الواجهات تبرز بتكوينات معمارية مزخرفة ومعقدة، وتحولت القباب والمآذن إلى عناصر فنية تشهد على عظمة الدولة ورقي ذوقها الجمالي. حرص السلاطين المماليك على رعاية الفن وتشجيع المعماريين على الإبداع، مما انعكس في تعدد الأساليب الزخرفية داخل المساجد.

أبدعت هذه الحقبة في استعمال عناصر الزخرفة النباتية والهندسية، وبلغت الدقة في التنفيذ مستويات غير مسبوقة، حيث ازدحمت الأسقف والمآذن والمداخل بالنقوش الغائرة والمحفورة، وظهرت تقنيات مثل الشقف الخزفي والرخام الملون والأخشاب المنحوتة. تناغمت هذه العناصر لتخلق وحدة جمالية متكاملة، تجمع بين الوظيفة الدينية والتعبير البصري الراقي. برزت في هذه الفترة استخدامات الخط العربي كعنصر زخرفي أساسي، حيث وُظف في تزيين جدران المحاريب والمنابر، ما أضفى قدسية خاصة على المساجد.

لم يقتصر الإبداع على الزخرفة السطحية، بل امتد ليشمل تنظيم الفضاءات الداخلية، حيث تم تصميم المحاريب بشكل فني يستقطب الأنظار، ووضعت القباب بدقة هندسية لتوزيع الإضاءة والظل داخل المسجد. كما رُكز على التناسق بين المواد المستخدمة، فتناغمت الأحجار والأخشاب والمعادن لتشكل بانوراما بصرية متناغمة. ساهمت هذه الرؤية في إعلاء شأن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، إذ أصبحت تلك المساجد شاهدة على ذروة الفن الإسلامي الزخرفي.

مع اتساع سلطة المماليك وتعاظم ثرواتهم، انعكس ذلك في حجم المساجد وتفاصيلها المعمارية، التي أصبحت رمزًا للقوة والهيبة والجمال. شكّل هذا الأسلوب ذروة تطور العمارة الإسلامية في القاهرة، ومهّد الطريق أمام صيغ معمارية لاحقة استندت إلى هذه القواعد الزخرفية الراسخة.

ما الذي يميز فن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة عن غيره؟

تبرز العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة كواحدة من أكثر أنماط العمارة الإسلامية ثراءً وتنوعًا، إذ جمعت بين تقاليد فنية محلية وتأثيرات عالمية انعكست في تفاصيل التصميم والتخطيط والتنفيذ. انطلقت هذه الخصوصية من الدور المركزي الذي لعبته القاهرة بوصفها عاصمة لعدة دول إسلامية، بدءًا من الفاطميين، مرورًا بالمماليك، وانتهاءً بالعصر العثماني، ما أتاح تراكبًا طبقيًا من الأساليب والأسس المعمارية التي لم تتوفر بهذا الشكل في مدن أخرى.

اتسمت هذه المساجد بتوازن واضح بين البعد الجمالي والبعد الوظيفي، حيث لم تُبنَ لتكون أماكن عبادة فقط، بل وُظِّفت كمراكز تعليمية وسياسية واجتماعية. ساعد هذا الدور المتعدد في تطوير خصائص معمارية فريدة، مثل الأروقة العريضة، والصحون المكشوفة، والمآذن الشاهقة التي أضفت حضورًا بصريًا قويًا في الأفق العمراني للقاهرة.

تميّزت الزخارف باستخدام عناصر نباتية وهندسية وخطية متداخلة، ما يعكس فهمًا عميقًا للفن الإسلامي من حيث التناسق، والتكرار، والرمزية. ولم تكن هذه الزخارف سطحية، بل اندمجت في عناصر البناء كالأقواس والمقرنصات والمحاريب، لتكون جزءًا من هيكل المسجد لا مجرد تزيين.

عكست المواد المستخدمة أيضًا خصوصية العمارة في القاهرة، إذ استُخدم الحجر الجيري المحلي، والرخام، والخشب المنقوش، ما أتاح تعددًا بصريًا وانسجامًا مع البيئة. كما أضفت القباب الكبرى ارتفاعًا وهيبة، وساهمت في توزيع الضوء والهواء داخل المسجد، بينما مثّلت المآذن علامة دينية ومعمارية فارقة تشير إلى المسجد وسط المدينة.

تجمّعت هذه العناصر لتجعل من العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة نموذجًا فنيًا ومعماريًا متفردًا، يُظهر القدرة على التوفيق بين الهوية الدينية والاحتياجات اليومية، وبين الثبات التاريخي والانفتاح على التجديد. ولم تقتصر هذه الخصوصية على الشكل، بل انسحبت أيضًا على الوظيفة، فظل المسجد فضاءً فاعلًا في حياة المجتمع، ما يؤكد أن هذا الطراز العمراني لم يكن فقط مظهرًا حضاريًا، بل تجسيدًا حيًا لفكر وثقافة ممتدة عبر القرون.

اختلاف الزخارف الحجرية بين العصور الإسلامية

شهدت الزخارف الحجرية في المساجد التاريخية بالقاهرة تطورًا لافتًا يعكس تنقل الذوق الفني وتبدل الرؤى الجمالية بين العصور الإسلامية المختلفة. ظهرت البدايات الأولى في العصر الفاطمي، حيث اتخذت الزخرفة طابعًا بسيطًا يستند إلى العناصر النباتية والخطوط الكوفية، ما أضفى على الواجهات طابعًا هادئًا يعكس التصوف والتجريد الروحي الذي ساد تلك المرحلة.

انتقل هذا الأسلوب تدريجيًا إلى مستوى أكثر تعقيدًا في العصر الأيوبي، حيث بدأت تظهر الزخارف الهندسية الدقيقة، وبدأت العناصر الحجرية تكتسب طابعًا وظيفيًا وجماليًا في آن، فصار الحفر أكثر عمقًا والتكوين أكثر توازنًا بين الكتلة والفراغ.

بلغت هذه الزخارف ذروتها في العصر المملوكي، الذي تميز بكثافة الزخارف واتساع مداها، إذ أصبحت المقرنصات والمداخل المزخرفة عناصر مركزية في الواجهات. أُدمجت الأشكال الهندسية المتداخلة مع الخط العربي بطريقة مبتكرة، واستُخدمت الأحجار الملونة كالأسود والأبيض والأحمر لتشكيل لوحات زخرفية نابضة بالحياة. اتسم هذا العصر بالجرأة في التصميم، وتوسيع رقعة الزخرفة لتشمل المحاريب والأعمدة والمآذن، بل وحتى الأرضيات.

في المقابل، جاء العصر العثماني بزخارف أقل ازدحامًا، وأكثر اتساقًا وتكرارًا، حيث طغت الزخرفة ذات الإيقاع المنتظم، وانخفض التنوع مقارنة بالعصر السابق، لكن بقي التركيز على الدقة والنعومة في التنفيذ. كما اتجهت الزخارف في هذه المرحلة إلى التناسق مع العناصر البنيوية بدلًا من الهيمنة عليها.

عكست هذه التحولات عبر العصور علاقة عضوية بين الزخرفة والعمارة، إذ لم تكن الزخرفة مجرد إطار جمالي، بل أدت دورًا تعبيريًا عن روح العصر وملامحه الثقافية والفنية. وبهذا مثلت الزخارف الحجرية أحد أبرز وجوه العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، حيث جمعت بين المهارة اليدوية والابتكار الفني، وأعطت لكل مسجد شخصية بصرية تميّزه ضمن السياق العمراني الأوسع.

التنوع الهندسي بين القباب والمآذن في المساجد القديمة

تميّزت المساجد التاريخية في القاهرة بتنوع هندسي واضح في تصميم القباب والمآذن، ما منحها طابعًا معماريًا متمايزًا يعكس تطورًا في الرؤية الإنشائية والفنية عبر العصور. شكلت القباب والمآذن عنصرين متلازمين في تكوين المسجد، حيث حملت كل منهما دلالات وظيفية ورمزية، وساهمتا في تعزيز حضور المسجد ضمن المشهد العمراني العام.

تنوعت القباب من حيث الشكل والحجم والموقع، إذ ظهرت القباب النصف كروية فوق قاعات الصلاة الكبرى، بينما استخدمت القباب الصغيرة فوق المحاريب أو غرف التدريس، ما وفّر إيقاعًا بصريًا متناغمًا داخل وخارج المسجد. اعتمدت بعض القباب على الطوب المغطى بالجص، في حين استخدم الرخام أو الحجر في قباب أخرى، ما ساعد على إثراء المادة البصرية للمبنى.

أما المآذن، فقد جاءت بأشكال متعددة، منها الأسطواني والمثمن والمربع، وتغيرت هذه الأشكال بحسب العصر والتأثيرات المعمارية السائدة. عُرفت المآذن الفاطمية ببساطتها النسبيّة، في حين ظهرت المآذن المملوكية أكثر تعقيدًا، تتألف من عدة مستويات يفصل بينها شرفات مزخرفة، ما أضفى على المئذنة بعدًا نحتيًا وجماليًا لافتًا. أما في العصر العثماني، فقد اتخذت المآذن شكلاً أكثر رقة وارتفاعًا، وغالبًا ما زُوّدت بنهايات مدببة تشير إلى السماء، تعبيرًا عن الروحانية.

أدى هذا التنوع في القباب والمآذن إلى خلق توازن بصري يعكس المكانة الرمزية والروحية للمسجد، ويساهم في تحديد هويته ضمن النسيج العمراني. كما ساعدت هذه العناصر على أداء وظائف عملية مثل الإضاءة الطبيعية، والتهوية، وتضخيم الصوت، إضافة إلى كونها علامات معمارية تشير إلى المسجد من مسافات بعيدة.

يتضح من هذا التعدد أن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة لم تكن جامدة أو نمطية، بل تطورت بانفتاح واضح على الإمكانيات الفنية والمناخية والثقافية، ما يجعل كل قبة ومئذنة شاهدًا على مرحلة زمنية وروح حضارية متكاملة، تجسّد فيها الفن كوسيلة تعبير وكتلة حية في فضاء المدينة.

العلاقة بين البعد الجمالي والوظيفي في تخطيط المسجد

تجلّت في تخطيط المساجد التاريخية في القاهرة علاقة متينة بين البعد الجمالي والبعد الوظيفي، إذ لم يكن الجمال مجرد إضافة شكلية، بل انبثق من داخل الحاجة العملية للمكان. تأسس هذا التوازن على فهم عميق لدور المسجد في حياة المسلمين، ليس فقط كدار عبادة، بل كمركز للتعلم والتلاقي الاجتماعي، وهو ما انعكس بوضوح في توزيع الفراغات وتوجيه العناصر المعمارية.

اتخذ تخطيط المساجد نمطًا أفقيًا مفتوحًا يتيح الحركة السلسة للمصلين، حيث شكّلت الساحة المركزية أو الصحن القلب النابض للمسجد، محاطة بأروقة مغطاة توفر الظل والراحة. استُخدمت الأعمدة والأقواس لخلق فراغات متكررة تعزز من الإيقاع البصري وتساعد في تنظيم حركة المصلين، بينما وُضع المحراب في مكان بارز يحدد اتجاه القبلة ويوجه التركيز الروحي.

لم تغب العناية بالجوانب الجمالية في هذا التوزيع، إذ زُينت العقود والمداخل والمحاريب بزخارف دقيقة تساهم في تعزيز الطابع التعبدي للمكان. أضفت القباب إضاءة طبيعية عمودية، فيما ساهمت النوافذ الجانبية في خلق توازن ضوئي داخل المسجد، ما منح الزائر إحساسًا بالسكينة والانفتاح الروحي.

تُظهر العناصر الزخرفية نفسها أيضًا كأدوات وظيفية، حيث ساهمت النقوش في توجيه الأنظار، وتعريف المسارات، وحتى في تحسين الصوت داخل القاعات. كما أُدرجت المساحات التعليمية والخدمية ضمن تخطيط المسجد دون أن تؤثر على وحدة التصميم العام، ما يعكس وعيًا معماريًا متقدمًا في إدماج الوظائف المختلفة ضمن بناء واحد.

تعكس هذه العلاقة المتوازنة كيف استطاعت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة أن تُنتج فضاءً يخدم حاجات الإنسان اليومية والروحية في آن واحد. تحققت هذه النتيجة من خلال فهم دقيق للوظيفة، واستثمار واعٍ للجمال، ما يجعل من تخطيط المسجد مثالًا على الانسجام بين الشكل والمضمون، وبين التقنية والرؤية، في إطار معماري يعكس أصالة ومرونة التجربة الإسلامية عبر العصور.

أشهر المساجد التاريخية التي تجسد العمارة الإسلامية في القاهرة

تعكس المساجد التاريخية في القاهرة التراكم الفني والهندسي الذي شهدته العمارة الإسلامية على مدى قرون، وتُعد هذه المساجد بمثابة صفحات حجرية من التاريخ تروي سيرة المدينة وتطورها الروحي والمعماري. تتوزع هذه المعالم في أرجاء القاهرة القديمة، وتكشف عن التنوع الزخرفي والتقني الذي ميّز كل حقبة زمنية مرّت بها العاصمة المصرية، ابتداءً من العصر الطولوني والفاطمي وصولًا إلى المملوكي والعثماني، حيث تتجلى عناصر فنية معقدة تتداخل مع الوظائف الدينية والتعليمية والاجتماعية للمسجد.

يُلاحظ أن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة لم تكن مجرد بناء للعبادة، بل جاءت تعبيرًا عن رؤية جمالية وهوية ثقافية، فاستُخدمت العناصر الهندسية مثل القباب، والمآذن، والمقرنصات، والأقواس ذات الزخرفة الدقيقة لإبراز الثراء الحضاري. ساهم هذا التراكم في تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح للعمارة الإسلامية، حيث تتجاور الأساليب المختلفة لتخلق مشهدًا بصريًا متكاملًا يعكس الانصهار بين الثقافات الإسلامية. من جهة أخرى، حافظت هذه المساجد على دورها الديني والاجتماعي، إذ استُخدمت كمراكز للعلم والقضاء والحوار الديني.

يتضح من خلال دراسة هذه المساجد كيف نجحت العمارة في توظيف الفراغات والضوء والخط العربي لتعزيز الوظيفة الروحية للمكان، فجاءت القاعات الرحبة والمنابر المشغولة والنوافذ المزخرفة شاهدة على الحرفية العالية التي امتلكها البنّاؤون والمعماريون في تلك العصور. كما تكشف هذه العمارة عن محاولة مستمرة لدمج التراث الفني المحلي مع المؤثرات القادمة من مراكز الخلافة الكبرى مثل بغداد ودمشق وإسطنبول.

وبينما يعكس كل مسجد خصائص الفترة التي بُني فيها، تُظهر هذه المعالم مجتمعةً مدى اتساع نطاق العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة وتنوعها، إذ تُمثل كل حقبة من هذه الحقب أسلوبًا معماريًا قائمًا بذاته. تبقى هذه المساجد شاهدة على التحولات الكبرى التي مرّت بها المدينة، وتُبرز قدرة الإنسان المسلم على التعبير عن إيمانه من خلال الفنون والعمارة بأسلوب راقٍ ومتين.

جامع السلطان حسن كتحفة معمارية مملوكية

يجسّد جامع السلطان حسن إحدى قمم العمارة الإسلامية المملوكية في القاهرة، ويمثل مثالًا استثنائيًا لتكامل الفن والبناء في آنٍ واحد. أُقيم الجامع في القرن الرابع عشر خلال حكم السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، ويقع في موقع بارز عند سفح قلعة صلاح الدين، ما يمنحه قيمة مكانية وجمالية إضافية. يتميّز هذا الجامع بضخامته واتساق أبعاده، حيث يُعد من أكبر المساجد مساحةً وارتفاعًا في العالم الإسلامي، ويعكس في تصميمه طموحًا واضحًا نحو العظمة والهيبة.

تعتمد البنية المعمارية للجامع على نمط المدارس ذات الإيوانات الأربعة، ما يجمع بين الوظيفة التعليمية والدينية، فكل إيوان خُصص لتدريس مذهب فقهي من المذاهب السنية الأربعة، وهذا ما يعكس توجهًا مملوكيًا لتكريس الوحدة الفقهية في إطار من التعدد. تنساب الحركة المعمارية للجامع من بوابته الضخمة إلى باحته الداخلية، مرورًا بالقاعات الرحبة والقبة المرتفعة التي تُعد واحدة من أضخم القباب الحجرية في القاهرة، بينما تبرز المئذنة بارتفاعها وشكلها الفريد كعلامة بارزة في أفق المدينة.

تتكامل الزخارف الهندسية والنقوش القرآنية والجصيات المزينة مع إضاءة خافتة مصدرها النوافذ المرتفعة لتخلق جوًا روحيًا خاصًا، يُضفي على المكان هيبة وروعة. يُلاحظ أن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة بلغت في هذا الجامع مرحلة ناضجة من التوازن بين الجمال والبساطة، وبين الوظيفة والرمزية، إذ لم تُستخدم الزخارف لمجرد التجميل بل كوسيلة لتوجيه البصر والروح معًا.

ومع مرور الزمن، احتفظ جامع السلطان حسن بمكانته كمَعْلم ديني وسياحي، ولم يفقد شيئًا من تأثيره البصري، بل زادت قيمته مع اتساع الوعي بالتراث المعماري الإسلامي. وبذلك، يظل هذا الجامع شاهدًا خالدًا على قدرة العمارة المملوكية على التعبير عن القوة والروحانية في آنٍ واحد.

مسجد محمد علي وعناصر الطراز العثماني

يعكس مسجد محمد علي نموذجًا متكاملًا للعمارة العثمانية داخل السياق المصري، ويمثل انتقالًا رمزيًا ومعماريًا نحو نمط معماري جديد في قلب القاهرة. شُيّد المسجد في النصف الأول من القرن التاسع عشر داخل قلعة صلاح الدين، بأمر من محمد علي باشا، مؤسس الدولة الحديثة في مصر، ويُعرف باسم “مسجد الألباستر” نظرًا لاستخدام الرخام الأبيض في تكسية جدرانه. يُعد هذا المسجد أكبر إنجاز معماري عثماني خارج تركيا، ويجسد مدى تأثر محمد علي بالنموذج العثماني في الحكم والبناء معًا.

ينتمي المسجد إلى الطراز العثماني الكلاسيكي، ويتوسطه قبة كبيرة تهيمن على المشهد الداخلي، تحيط بها قباب صغيرة في تناغم بصري واضح. تدعّم القبة أعمدة ضخمة، بينما ترتفع مئذنتان رشيقتان على النمط التركي في الأطراف، مما يُضفي عمقًا عموديًا للمشهد الخارجي. تنفتح الواجهات الخارجية على ساحة واسعة تتوسطها نافورة وضوء، بينما يزيّن الداخل بزخارف نباتية وجصية ونقوش قرآنية دقيقة تُحاكي أسلوب الزخرفة في المساجد العثمانية الكبرى.

يمتزج الضوء الطبيعي مع الثريات البلورية لخلق بيئة داخلية تجمع بين البهاء والسكينة، بينما يُلاحظ اتساع المساحات وعلو الأسقف الذي يُعزز الإحساس بالرهبة والوقار. ترتبط هذه العناصر بوضوح بفكرة إعلاء الجانب الروحي في المكان، إذ لا تقتصر العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة على الجمال البصري، بل تُحاكي أيضًا البعد الرمزي للإسلام كدين يحث على الجمال والنظام.

وتُبرز قراءة تصميم هذا المسجد محاولة محمد علي لإرساء مشروع سياسي حديث يستلهم رمزية الدولة العثمانية، ويعبّر في الوقت ذاته عن هوية مصرية مستقلة، فجاء المسجد جامعًا بين التأثيرات العثمانية والروح المحلية. ونتيجة لذلك، يُعد مسجد محمد علي أكثر من مجرد معلم ديني، بل تجسيد معماري لرؤية سياسية وثقافية تركت أثرًا عميقًا في فضاء القاهرة المعماري.

مسجد ابن طولون كأقدم نموذج باقٍ للعمارة الطولونية

يمثل مسجد أحمد بن طولون أحد أقدم المساجد الباقية في مصر والعالم الإسلامي على هيئته الأصلية، ويُجسد بداية مرحلة معمارية جديدة في القاهرة تعود إلى القرن التاسع الميلادي. شُيّد المسجد بأمر من والي مصر أحمد بن طولون عام 879م، وتمركز على سفح جبل يشكر في حي السيدة زينب، ضمن خطة طموحة لبناء مدينة مستقلة إدارياً وثقافياً عن الخلافة العباسية في بغداد. يعكس المسجد منذ نشأته طموحًا لبناء نمط معماري محلي له هوية مستقلة، مع الاحتفاظ ببعض التأثيرات الشرقية.

يعتمد تصميم المسجد على مخطط بسيط وواسع، حيث يحتل مساحة تتجاوز ستة أفدنة، ويتوسطه صحن مكشوف محاط بأروقة مقنطرة، بينما يبرز المحراب بخطوطه الهندسية الصارمة والمزينة بالجص والخشب. أكثر ما يلفت في المسجد مئذنته الحلزونية ذات السلم الخارجي، والتي يُعتقد أنها مستوحاة من مئذنة مسجد سامراء، ما يشير إلى علاقة فنية متينة بين مصر والعراق في العصر العباسي. وتُبرز هذه المئذنة الجانب الابتكاري في العمارة الإسلامية الطولونية، حيث خرجت عن النمط التقليدي المعتاد في المآذن المصرية.

تُوظّف النوافذ المعقودة لتمرير الضوء إلى داخل الأروقة، مما يخلق توازنًا بصريًا فريدًا، ويُضفي على المسجد طابعًا تأمليًا هادئًا. أما الزخارف، فتميل إلى التجريد والتكرار، مع استخدام عناصر جصية بسيطة تتناغم مع فخامة الحجم وانسجام الفراغات. تكشف هذه الخصائص عن تطور مبكر في فهم العلاقة بين الشكل والوظيفة داخل العمارة الإسلامية، وهو ما يميز العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة بشكل عام.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ألف عام على بنائه، لا يزال مسجد ابن طولون يُستخدم كمكان للعبادة، محافظًا على هيبته وهدوئه، ومُعلنًا استمرارية حضور العمارة الطولونية في الوجدان المصري. يجمع هذا المسجد بين الأصالة والبساطة، ويُعد مرجعًا بصريًا مهمًا لفهم نشأة وتطور العمارة الإسلامية في القاهرة منذ لحظاتها الأولى.

هل لعبت البيئة الحضرية دورًا في تشكيل عمارة المساجد القديمة؟

شكّلت البيئة الحضرية عاملًا أساسيًا في تحديد ملامح عمارة المساجد القديمة، خاصة في المدن الإسلامية الكبرى مثل القاهرة. إذ أفرزت الكثافة السكانية العالية وتداخل الأنشطة الحياتية اليومية أنماطًا معمارية تستجيب لمتطلبات الحيز المكاني المحدود والمكتظ. لذلك جاء تصميم المساجد كنتاج تفاعل بين المكان والوظيفة، فتكيّفت المساحات والمداخل والمآذن بما يسمح باندماج المسجد داخل النسيج العمراني دون أن يفقد صفته الدينية أو رمزيته البصرية.

ساهم الطابع العفوي لتخطيط المدن الإسلامية في جعل المساجد تتبع خطوط الشوارع وتتماهى مع التكوين العمراني المحيط، ما جعلها تحتل مواقع استراتيجية بين الحارات والأسواق. كما فرضت الظروف المناخية وأنماط الحركة اليومية للناس ضرورة تصميم واجهات متكاملة تسمح بالتهوية الطبيعية وتراعي التوجيه الصحيح نحو القبلة، مع اعتماد الظلال والمساحات الداخلية بوصفها عناصر معمارية أساسية تخدم المصلين وتنسجم مع البيئة.

كذلك أدت العلاقات الاجتماعية والدينية إلى تكييف المسجد كمركز جامع يخدم الحي، فاختيرت مواضعه بعناية بين الأسواق والمساكن لضمان سهولة الوصول إليه، كما استُخدمت خامات البناء المحلية وأشكال الزخرفة التقليدية بما يتناغم مع طبيعة المدينة وسياقها الثقافي. وساهم هذا التكامل في ظهور نمط معماري يزاوج بين البساطة والوظيفة والجمال، ما جعل المسجد كيانًا نابضًا بالحياة اليومية وليس مجرد بناء للعبادة فقط.

وبهذا الشكل، جسدت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة ملامح هذا التفاعل الديناميكي بين الخصائص الحضرية والاحتياجات الروحية، فأنتجت عمارة تنتمي للمكان وتحاكي روح المدينة، بما يعكس عبقرية التصميم في ظل قيود المكان والزمان.

تأثير الأسواق والشوارع الضيقة على تخطيط المساجد

أثرت الأسواق والشوارع الضيقة بشكل كبير في تخطيط المساجد التاريخية، خاصة في المدن الإسلامية الكثيفة مثل القاهرة القديمة، حيث فرضت البيئة العمرانية تحديات تصميمية فرضت على المعماريين تطوير حلول تدمج المسجد ضمن الفضاء العمراني المتشابك دون الإخلال بوظائفه الأساسية. فجاءت المساجد في قلب الأسواق أو على أطرافها، واستُغلت كل زاوية ومساحة ممكنة لتأمين موقع يضمن تيسير الوصول ويخدم النشاط التجاري والديني معًا.

نتج عن هذا السياق أن أصبحت بعض المساجد لا تمتلك باحات خارجية واضحة، بل صارت مداخلها متصلة مباشرة بالشوارع أو المحلات التجارية المحيطة، كما جرى تقليص المساحات الفراغية في بعض الحالات لصالح توسيع قاعة الصلاة الداخلية. وأدى ضيق الشوارع إلى تشكيل واجهات ضيقة أحيانًا، لكنها تميزت بتفاصيل زخرفية دقيقة تستغل المساحة العمودية لجذب الانتباه، بينما ساعد استخدام المآذن كعناصر بصرية بارزة في تحديد موقع المسجد وسط الزحام العمراني.

كذلك ساعد انسياب الناس في الأسواق على تعزيز حضور المسجد كعنصر يومي في حياة السكان، فأصبح جزءًا من المشهد اليومي المتكرر، ما زاد من أهميته كمكان للعبادة واللقاء والتعليم. وشكلت هذه العلاقة بين المسجد والشارع التجاري أساسًا لاندماج المسجد في أنشطة المدينة، بما يجعل وظيفته متعددة الأبعاد، بين الروحي والاجتماعي والاقتصادي.

وبهذا استطاعت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة أن توائم بين متطلبات الموقع وتحديات العمران، من خلال تصاميم ذكية استثمرت كل عنصر مكاني لخدمة المصلين دون المساس بسلاسة الحركة أو هوية المدينة.

اندماج المساجد مع النسيج العمراني لمدينة القاهرة

جاء اندماج المساجد ضمن النسيج العمراني لمدينة القاهرة نتيجة تفاعل طويل الأمد بين العمارة والبيئة الحضرية، إذ لم تُبنَ المساجد في فراغ، بل تشكلت استجابةً لتخطيط المدينة العفوي والعضوي، الذي فرض قيودًا ومسارات غير منتظمة على توزيع المباني. وبفضل هذا الطابع المتشابك، نجح المعماريون في إدخال المساجد ضمن التكوين العام للمدينة بطريقة لا تبدو دخيلة، بل منسجمة مع البيوت والحارات والأزقة المحيطة.

تكوّنت واجهات المساجد وفق ما تتيحه الأرض، فأخذت أحيانًا شكلًا مائلًا أو منحنيًا، واتبعت انحناءات الشوارع، كما تم دمج الجدران مع الجدران المجاورة للمباني السكنية، ما خلق استمرارية بصرية ومكانية أزالت الحواجز بين المقدس واليومي. في الوقت نفسه، حافظت هذه المساجد على عناصرها الرمزية مثل المئذنة والمحراب، مما أعطاها شخصية متميزة داخل الحي رغم بساطة موقعها.

سمح هذا التداخل بين المسجد والمباني المحيطة بتعزيز الروابط الاجتماعية والدينية، إذ بات المسجد يُعد مركزًا للتجمع والحوار والتعليم، ومكانًا يقصده السكان في كل لحظات حياتهم. وأسهمت هذه العلاقة العضوية في ترسيخ مكانة المسجد ضمن الذاكرة الجماعية للمدينة، كجزء من التجربة الحضرية لا ينفصل عن نسيجها.

في ظل هذه المعطيات، استطاعت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة أن تؤسس هوية معمارية فريدة توازن بين الانتماء المكاني والرمزية الدينية، وهو ما جعل المساجد تمثل تجسيدًا حيًا لانصهار المكان بالوظيفة، ولحضور ديني يواكب إيقاع المدينة ويعكس روحها.

كيفية توظيف العمارة لاحتواء الكثافة السكانية والمصلين

استجابت العمارة الإسلامية في القاهرة التاريخية لزيادة أعداد المصلين من خلال تصميمات مرنة تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة وتراعي في الوقت ذاته متطلبات الطقس والموقع والوظيفة. لذلك اتجهت المساجد الكبرى إلى توسيع المساحات الداخلية، من خلال قاعات صلاة فسيحة مدعومة بالأعمدة المتوازية التي تسهم في توجيه النظر نحو المحراب، وتساعد على تنظيم حركة المصلين دون إحداث فوضى بصرية أو مكانية.

جرى تصميم الفناء الداخلي ليؤدي دورًا وظيفيًا أكثر من كونه عنصرًا جماليًا، إذ يُستخدم كمجال إضافي للصلاة في أوقات الذروة، مع السماح بمرور الهواء والضوء إلى أرجاء المسجد. وتم رفع الأسقف وتوسيع القباب لمنح شعور بالاتساع وتقليل الانزعاج الناتج عن الازدحام، فيما أُضيفت مناطق خاصة للنساء ومرافق وضوء بعيدة عن مدخل الصلاة لتسهيل تدفق الحشود وتنظيم الدخول والخروج.

انعكس هذا التكيّف في المساجد الكبرى التي شيّدها السلاطين والمماليك، حيث خُططت بعناية لتخدم المجتمع بأكمله، فتوزعت مداخلها بحسب اتجاهات الحركة، واستُخدمت المواد المعمارية لتأمين بيئة مريحة تحتفظ بالحرارة شتاءً وتبقى باردة صيفًا، ما يسهم في احتواء الأعداد الكبيرة ضمن فضاء روحي متوازن.

وهكذا برزت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة كوسيلة ناجحة في معالجة التحديات السكانية من خلال دمج الجمال الوظيفي مع الخصائص الهندسية، لتنتج مساجد لا تكتفي بالاحتواء العددي، بل تمنح المصلين إحساسًا بالسكينة والانسجام، مهما بلغت الكثافة.

الزخرفة الإسلامية في المساجد بين الرمزية والدقة الفنية

مثّلت الزخرفة الإسلامية في المساجد أحد أهم عناصر التكوين الجمالي للعمارة الإسلامية، حيث ارتبطت منذ نشأتها بالبعد الروحي والرمزي للمكان. اعتمدت الزخرفة على استخدام أنماط نباتية وهندسية وخطية، جاءت متكررة ومترابطة بأسلوب يعكس انسجامًا بصريًا وروحيًا معقدًا. عبّرت هذه الأنماط عن فلسفة توحيدية ترى في التكرار والتناظر تجليًا للكمال الإلهي، ولهذا لم تكن الزخرفة مجرد عنصر تجميلي، بل كانت وسيلة بصرية لبث الشعور بالسكينة والسمو الروحي داخل الفضاء المعماري.

استُخدمت الزخرفة كوسيلة للتعبير عن الإيمان دون اللجوء إلى التمثيل الحسي، فحافظت على طابعها المجرد وأكّدت على قدسية المكان من خلال تنظيم هندسي متقن. تميّزت الزخارف بدقة في التنفيذ وتناسق في توزيعها، حيث شغلت المساحات بطريقة مدروسة خلقت إيقاعًا بصريًا متجانسًا مع الإضاءة الطبيعية وخطوط البناء. استندت هذه الزخرفة إلى تقاليد حرفية دقيقة تطوّرت عبر العصور، وبلغت ذروتها في مساجد القاهرة، حيث امتزجت فيها الرؤية الجمالية مع العقيدة بشكل فريد.

ساهم تطور الزخرفة في تأكيد هوية المسجد المعمارية والبصرية، إذ أصبحت المساجد الكبرى معالم متميزة في المدينة بفضل ما تحمله من تفاصيل زخرفية دقيقة على الجدران والمداخل والمآذن. عزز هذا الاهتمام بالزخرفة من قيمة العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، التي لم تكتفِ بتأدية الوظيفة الدينية، بل ارتقت إلى مستوى التعبير الفني الراقي. مثّلت هذه الزخرفة أيضًا أداة للتواصل بين المعماري والمجتمع، حيث نقلت مفاهيم روحانية من خلال لغة بصرية معقدة ومترابطة.

عبّرت الزخرفة الإسلامية، من خلال هذه الخصائص، عن وحدة العقيدة وجمالية الفن، وأسهمت في بناء هوية معمارية تنسجم مع السياق الثقافي والروحي للمدينة. وبهذا أصبحت الزخرفة عنصرًا لا غنى عنه في بناء المساجد، وعنصرًا مميزًا في تكوين العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة.

النقوش الهندسية ودلالاتها الجمالية والدينية

شكّلت النقوش الهندسية جزءًا أساسيًا من الزخرفة الإسلامية، حيث جاءت لتجسّد روح الدقة والتنظيم التي تميّز بها الفن الإسلامي. اعتمدت هذه النقوش على أنماط متكررة من الأشكال الهندسية كالدوائر والمربعات والمضلعات المتداخلة، والتي صيغت بأسلوب يعكس التوازن بين التعقيد الفني والبساطة البصرية. أبرزت هذه التكوينات مفاهيم فلسفية ودينية ترتبط بفكرة الكمال والتكرار والتناغم، وهو ما اعتُبر تجسيدًا مرئيًا لفكرة التوحيد الإلهي.

ساهمت هذه النقوش في تحويل الأسطح المعمارية إلى لوحات بصرية تنبض بالحياة، دون أن تحتوي على عناصر تصويرية أو مجسمات حية، الأمر الذي انسجم تمامًا مع القيم الدينية في الإسلام. اتسمت النقوش بقدرتها على الإيحاء بالامتداد واللانهاية، حيث جاء تكرار الأنماط ليمنح المكان عمقًا بصريًا وروحيًا، ويحث المتلقي على التأمل والانغماس في المعاني الكامنة وراء التكوينات. عزز هذا الاستخدام من أهمية النقوش في تصميم المساجد، خاصة تلك التي شُيدت في القاهرة.

ظهرت النقوش الهندسية بشكل بارز على القباب، والأعمدة، والمداخل، حيث تفاعلت مع الإضاءة والظل لتخلق حوارًا بصريًا متجدّدًا داخل المسجد. عزّز هذا التفاعل من إدراك المصلّي لجماليات المكان، وربطه بشعور روحي متصاعد يعزز أجواء العبادة. كما أضفت هذه النقوش على المسجد طابعًا مميزًا، ميّزه عن باقي المنشآت المعمارية الأخرى، ومنحته هوية خاصة تعكس قيم الإسلام وتقاليده الجمالية.

أسهم حضور النقوش الهندسية في ترسيخ معالم العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، حيث مثّلت إحدى أبرز سماتها البصرية، ودليلًا على تفوق الحرفيين والمعماريين في مزج الجمال بالدلالة الدينية. وقد تحولت هذه النقوش إلى رمز للهوية الإسلامية، ووسيلة لنقل الرسائل العقائدية بلغة فنية تتجاوز الكلمات.

استخدام الخط العربي في تزيين الجدران والمحاريب

احتل الخط العربي مكانة مرموقة في فن الزخرفة الإسلامية، خاصة في المساجد التي استُخدم فيها الخط كعنصر جمالي وروحي على حد سواء. جاء استخدام الخط العربي ليجسّد احترام المسلمين للنصوص المقدسة، حيث تحولت الآيات القرآنية إلى عناصر زخرفية تحيط بالمصلين وتغمر المكان بجو من القدسية والجمال. تميّزت هذه الخطوط بالتنوع، إذ استُخدم الكوفي الجاف في الزوايا والمداخل، في حين برز الثلث والديواني في المحاريب والأسقف، ما أضفى تنوعًا بصريًا غنيًا يعكس تطور المدارس الخطية الإسلامية.

انتشرت الكتابات على الجدران والأسطح العلوية للمساجد بطريقة تدمج الحرف العربي مع الزخرفة الهندسية والنباتية، مما خلق توليفة متجانسة توحّد بين النص والشكل. عزّز هذا الدمج من وظيفة الخط العربي كوسيلة تعبيرية تحمل رسائل دينية وروحية، وتساهم في تعزيز تجربة المصلي ضمن فضاء المسجد. لم تكن هذه الكتابات مجرد نقل للنصوص، بل جاءت مصاغة بأسلوب فني دقيق، يبرز التوازن والانسجام في كل حرف وانحناءة.

ساهم استخدام الخط في تعزيز التوجيه البصري داخل المسجد، حيث تم توظيفه لتحديد الأماكن المحورية كالمحراب، أو التأكيد على قدسية القبة أو المئذنة. برز هذا التوجيه من خلال اختيار الآيات المتعلقة بالصلاة والتوحيد، ما منح المكان بُعدًا رمزيًا يعكس وظيفة المسجد كمنارة إيمانية. في الوقت ذاته، أتاح الخط العربي فرصة لإظهار براعة الخطاطين الذين حولوا الحروف إلى أعمال فنية قائمة بذاتها.

امتد تأثير هذه الزخارف الخطية إلى خارج حدود المسجد، لتشكّل عنصرًا من عناصر هوية العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، حيث بات من النادر أن تُبنى قبة أو واجهة دون أن تتوّج بسطر قرآني ملوّن أو محفور بدقة. بذلك أضحى الخط العربي وسيلة فنية وروحية، تعكس عمق العقيدة وجمال الفكرة في آن واحد، وترسّخ دور المسجد كمركز ديني وثقافي وجمالي.

فن الأرابيسك وتأثيره على التكوين البصري للمسجد

تجلى فن الأرابيسك في المساجد الإسلامية كأحد أكثر أشكال الزخرفة تميزًا وتأثيرًا على التكوين البصري للمكان، حيث اعتمد على تكرار الأشكال النباتية والانحناءات المتشابكة في تكوينات منسجمة تعكس روحًا فنية مجردة. جاء الأرابيسك ليجسد فكرة الاستمرارية والامتداد البصري، إذ اتخذ من تكرار العناصر أسلوبًا لإحداث حركة داخلية داخل السطح المعماري، دون أن يخلّ بالهدوء العام الذي تتطلبه طبيعة المكان.

أضفى هذا الفن بُعدًا زخرفيًا غنيًا على المساجد، خاصة تلك التي بنيت في القاهرة خلال العصور الإسلامية المختلفة، حيث انتشرت زخارف الأرابيسك على الجدران، والمشربيات، والأسقف الخشبية، مكوّنة أنماطًا متشابكة لا تعرف بداية أو نهاية. سمح هذا التشابك بتكوين لوحة بصرية معقدة ومتكاملة، تنقل إحساسًا بالجمال والتناغم، وتدعو إلى التأمل من خلال تكرار الأشكال وتداخلها.

اعتمد فن الأرابيسك على التوازن بين الخطوط المنحنية والتكوينات الهندسية الدقيقة، وهو ما ساعد على خلق نوع من الانسيابية داخل الفضاء المعماري. كما ساعد على كسر جمود الأسطح الحجرية، ومنحها حياة بصرية مفعمة بالحركة والتجدد. اندمج الأرابيسك أيضًا مع عناصر معمارية أخرى مثل الأعمدة والنوافذ والمحراب، ليشكّل منظومة زخرفية متكاملة تدعم البنية المعمارية وتعزز من هويتها البصرية.

ساهم هذا الفن في ترسيخ طابع خاص بالعمارة الإسلامية في القاهرة، حيث ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الثقافية والدينية للمكان. لعب الأرابيسك دورًا في دعم وظائف المسجد الجمالية والروحية، من خلال تعزيز الإحساس بالتماسك البصري والارتباط الرمزي بالقيم الإسلامية. بهذا أصبح فن الأرابيسك جزءًا لا يتجزأ من العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، وشاهدًا على عبقرية الفنان المسلم في التعبير عن القيم الروحية بلغة زخرفية عالية الدقة والرمزية.

كيف أثرت المدارس المعمارية المختلفة على مساجد القاهرة؟

أثرت المدارس المعمارية المختلفة تأثيرًا عميقًا في تكوين وصياغة ملامح العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، حيث ساهم تنوّع الاتجاهات الفنية والبيئات الثقافية في إنتاج طراز معماري فريد يعكس تراكمات حضارية تمتد لقرون. ظهرت هذه التأثيرات من خلال اندماج الأساليب المحلية مع المدارس المعمارية القادمة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وهو ما تجسّد في التفاصيل البنائية والتخطيطية للمساجد. انطلقت هذه العملية من خلال الطراز الفاطمي الذي اعتمد على البساطة والاتساق، ثم اتسعت الأطر المفاهيمية مع دخول المماليك الذين أعلوا من شأن الرمزية البصرية والزخرفة المعقدة، لتصل ذروتها في العصر العثماني الذي جلب مفاهيم جديدة في التوازن المعماري والتوزيع الإنشائي.

برزت التأثيرات أيضًا من خلال تكييف العناصر الوافدة مع السياق المصري المحلي، إذ عمل المعماريون على إعادة تشكيل الملامح الأجنبية لتنسجم مع البيئة المادية والعقائدية للقاهرة. تكررت أنماط القباب والمآذن بتنوعات دقيقة في الشكل والتوزيع، ما أتاح تحقيق فرادة لكل مسجد ضمن هوية معمارية جامعة. كما ساعد الموقع المركزي للقاهرة في تسهيل التفاعل مع أساليب معمارية قادمة من العراق، والشام، والأناضول، والمغرب العربي، مما جعل المدينة مختبرًا مفتوحًا لتجريب أنماط جديدة.

ساهمت هذه التراكمات في ترسيخ جماليات متكاملة للفراغ المعماري داخل المسجد، حيث جاءت كل مدرسة معمارية لتضيف مفاهيم جديدة في توزيع الضوء، وتنظيم الحركة، وتوظيف المواد، وتشكيل الواجهات. لم يكن الانتقال بين المدارس قفزة مفاجئة، بل عملية تطور تدريجي حافظت على جوهر العمارة الدينية، بينما أتاحت مساحة للابتكار والتميز. تجسدت هذه الديناميكية في بناء مساجد حملت بصمات متعددة، ونجحت في التوفيق بين الروح الإسلامية ومقتضيات العصر.

تؤكد هذه التجربة المعمارية أن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة لم تكن نتاج مدرسة واحدة، بل حصيلة مسارات متداخلة أثرت في الشكل والمضمون، وأسهمت في خلق طراز عمراني يعبّر عن التعدد ضمن وحدة، ويمنح المدينة فرادتها ضمن المشهد الإسلامي العالمي.

الفروق بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني

أظهر كل من الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني خصائص معمارية متميزة جعلت من كل نمط علامة فارقة في تاريخ العمارة الإسلامية، خاصة في السياق القاهري الذي استوعب هذه الطرز وأعاد إنتاجها ضمن بيئته الثقافية. اتسم الطراز الفاطمي بالبساطة الهندسية والاعتماد على العناصر المعمارية المتكررة التي توفر انتظامًا بصريًا واستقرارًا شكليًا، إذ استخدم القباب الصغيرة والمآذن المربعة والخط الكوفي في الزخارف. تميز الفضاء الداخلي بالتقشف النسبي وبتنظيم يسمح بالتركيز على الوظيفة التعبدية، مما منح المساجد في هذه المرحلة هوية روحانية واضحة ومباشرة.

أما الطراز المملوكي فقد جاء بعده بطابع مختلف تمامًا، حيث اتجه نحو التعقيد الفني وتعدد العناصر الزخرفية، فظهرت المقرنصات المعمارية، والنوافذ المزخرفة، وتنوعت أشكال المآذن التي أصبحت عنصرًا بصريًا مهيمنًا في واجهة المسجد. لم يكن التركيز على الضخامة فقط، بل أيضًا على تنسيق المساحات بطريقة تعكس سلطة الدولة وقوتها الفنية، ما أوجد مساجد تبدو كحصون مزينة بجماليات دقيقة.

جاء الطراز العثماني ليحمل تأثيرات واضحة من عمارة الأناضول، فاعتمد القبة المركزية الكبيرة التي تعلو بيت الصلاة، مع مآذن رفيعة ذات نهايات مدببة توحي بالتصاعد الروحي نحو السماء. بدا التصميم العثماني أكثر انفتاحًا، وأكثر توازنًا بين المساحات والضوء، مع تقليل كثافة الزخرفة لصالح الانسيابية الهندسية والوضوح البصري.

ساهمت هذه الفروق في إنتاج تنوع لافت في تكوين المساجد القاهرية، حيث لم يُلغِ طرازٌ سابقَه بل تراكمت الخصائص، وتفاعلت، وتداخلت لتصنع مشهدًا معماريًا متعدّد الطبقات. يُظهر هذا التنوّع كيف لعب كل طراز دورًا في تشكيل الملامح الجمالية والوظيفية للمساجد، وأسهم في تعزيز العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة كأحد أبرز النماذج المعمارية في العالم الإسلامي.

انتقال الأساليب المعمارية بين العصور الإسلامية

شهدت العمارة الإسلامية في القاهرة تطورًا مرحليًا دقيقًا، انعكس بشكل واضح في أسلوب انتقال العناصر المعمارية من عصر إلى آخر، حيث لم يكن التغيير قائمًا على القطيعة، بل على التفاعل وإعادة التشكيل. بدأت المساجد الأولى خلال العصر الفاطمي بتبني نمط يعتمد على التكرار والتناظر، مع استخدام القباب المنخفضة والمآذن البسيطة، بينما جاءت الزخارف مقتصدة وتعتمد على الحفر المباشر في الحجر والجص. مثّل هذا الطابع البداية التأسيسية لهوية معمارية ذات روح تأملية ونسق وظيفي مباشر.

عند بزوغ العصر الأيوبي، بدأ يظهر توجه نحو تعزيز البناء الدفاعي وتكثيف العناصر الزخرفية تدريجيًا، ما مهد الطريق للمرحلة المملوكية التي أعادت صياغة الأساليب السابقة ضمن نطاق أكثر اتساعًا وتعقيدًا. اعتمد المعماريون في هذه المرحلة على دمج عناصر الزخرفة مع الهيكل البنائي، فجاءت المآذن متعددة المستويات، وتنوعت أشكال المحاريب والنوافذ، وتزايدت استخدامات الحجر الملون لتأكيد البُعد الجمالي.

لم تتوقف هذه التحولات عند المماليك، بل استمرت خلال العصر العثماني، الذي أدخل مفاهيم جديدة من حيث توزيع الفراغ الداخلي، ووضع القبة المركزية، وتبسيط التزيين. بالرغم من هذا، ظلت كثير من الأساليب المملوكية حاضرة في المساجد العثمانية، سواء في شكل المداخل، أو تفاصيل المقرنصات، ما يعكس استمرارية واضحة في الهوية المعمارية.

تكشف هذه التحولات أن انتقال الأساليب لم يكن خطيًا، بل تراكميًا، حيث اتسم كل عصر بإعادة توظيف وتطوير العناصر السابقة بدلًا من تجاوزها. حافظت العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة على طابعها الخاص من خلال هذا التفاعل الديناميكي، الذي أوجد لغة معمارية مرنة، قادرة على التجدد دون فقدان الأصالة. وقد شكّلت هذه الرحلة الطويلة من الانتقال المعماري مرجعًا غنيًا لفهم تطور الفن الإسلامي، ومثلت القاهرة عبر ذلك نموذجًا فريدًا لتراكم الجماليات المعمارية.

أمثلة على المساجد التي جمعت أكثر من مدرسة فنية

برزت في القاهرة مجموعة من المساجد التي جمعت بين أكثر من مدرسة معمارية، حيث تراكمت فيها التأثيرات الفاطمية والمملوكية والعثمانية في آنٍ واحد، ما أتاح إنتاج بنيان معقد ومتعدد الطبقات يعكس الثراء الثقافي والمعماري للمدينة. لم تكن هذه المزجيات ناتجة عن قصد فني مباشر دائمًا، بل غالبًا ما جاءت نتيجة لعمليات ترميم وتوسعة جرت عبر القرون، حيث أضيفت عناصر جديدة إلى الهياكل القائمة، فتداخلت الأنماط بشكل طبيعي.

جاء جامع الأزهر في مقدمة هذه الأمثلة، فقد بُني في العصر الفاطمي كمبنى بسيط يخدم العبادة والتعليم، ثم خضع لاحقًا لتوسيعات في العصرين المملوكي والعثماني، فأضيفت إليه مآذن جديدة، ورواقات أكثر اتساعًا، وزخارف متجددة تحمل سمات كل مرحلة. أدى ذلك إلى تكوين طراز معماري لا يمكن نسبته إلى فترة واحدة فقط، بل يعكس تكاملًا زمانيًا فنيًا متسلسلًا.

ظهر جامع السلطان حسن أيضًا كواحد من أبرز الأمثلة على المزج المعماري، فبينما ينتمي تصميمه الأساسي إلى العصر المملوكي من حيث الهيكل والزخارف، إلا أن بعض تفاصيله الداخلية والخارجية خضعت لتأثيرات لاحقة تتقاطع مع الأسلوب العثماني. احتفظ المسجد بجمالياته المملوكية، لكنه في الوقت نفسه يستوعب عناصر زخرفية تم تجديدها وفق مفاهيم متأخرة. برز أيضًا مسجد محمد علي في القلعة كمثال على الطابع العثماني الغالب، إلا أنه استوعب ضمن أجزائه مواد وعناصر زخرفية مستوحاة من السياق المحلي المصري، ما أوجد لغة فنية هجينة تعكس روح العصر مع المحافظة على خصوصية الموقع.

تدل هذه الأمثلة على أن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة ليست أحادية النمط، بل متعددة المرجعيات، تحمل في بنيتها الزمنية والفنية سجلات كاملة من التغير والتحول. ومن خلال هذا التراكم، يمكن قراءة التاريخ المعماري للمدينة بوصفه سلسلة من الحوار المستمر بين المدارس الفنية، التي لم تتنافس بقدر ما تكاملت في تشكيل ملامح فريدة تبهر الزائر وتثير اهتمام الباحث على حد سواء.

جهود الترميم والمحافظة على العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة

تواصل الدولة المصرية، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين، جهودها المتصاعدة للحفاظ على العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، باعتبارها أحد أبرز مكونات الهوية الإسلامية والمعمارية للمدينة. تمثل هذه المساجد امتدادًا حيًا للتاريخ الإسلامي، ولذلك باتت مشاريع الترميم أولوية في الخطط الثقافية والتنموية، حيث لا يُنظر إلى هذه المباني بوصفها مجرد أماكن عبادة، بل باعتبارها شواهد فنية وحضارية تتطلب حماية دقيقة وإدارة واعية. تنعكس هذه الجهود في سلسلة من المبادرات المتواصلة التي تهدف إلى استعادة ملامح الأصالة في ظل عوامل التدهور الطبيعي والتغيرات الحضرية.

تعتمد أعمال الترميم على توثيق دقيق للحالة الأصلية لكل مسجد، وتشمل عمليات تحليل للمواد المستخدمة وتحديد مواطن التلف قبل بدء أي تدخل معماري. تتعاون الجهات المنفذة مع فرق متخصصة في فنون الزخرفة الإسلامية والمعمار الإسلامي التقليدي لضمان أن تكون كل خطوة منسجمة مع النمط التاريخي، دون الوقوع في فخ الإضافة أو التعديل غير المدروس. تستهدف هذه المقاربات الحفاظ على هوية المكان وليس فقط ترميم جدرانه، وهو ما يُعطي للعملية بُعدًا ثقافيًا وروحيًا يتجاوز الجانب الفني البحت.

يتواصل تنفيذ مشروعات ترميم واسعة النطاق تشمل العديد من المساجد ذات الطرز المعمارية المتنوعة من العصور الطولونية والفاطمية والمملوكية والعثمانية، بما يعكس تنوع العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة ويعزّز من حضورها في وجدان المدينة. يُرافق هذا الاهتمام بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تضمن صيانة دورية مستمرة وإدماج المواقع الأثرية في المخططات العمرانية الحديثة دون الإخلال بتوازنها التاريخي. في الوقت ذاته، تُسهم هذه الجهود في تنشيط السياحة الثقافية، حيث تعود المساجد المرممة لتؤدي دورها الروحي والمعماري في آنٍ واحد، ما يجعل من القاهرة متحفًا حيًا مفتوحًا للفن الإسلامي.

تؤكد هذه المساعي مجتمعة أن حماية التراث ليست مهمة لحظية، بل مسؤولية مستمرة تتطلب مشاركة مجتمعية ووعيًا ثقافيًا قادرًا على إدراك القيمة الرمزية والجمالية لهذه المساجد. وبذلك، يصبح الحفاظ على العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة مشروعًا وطنيًا جامعًا يسهم في صون الذاكرة المعمارية للمدينة.

أبرز مشروعات الترميم الحديثة في المساجد الأثرية

شهدت القاهرة خلال العقد الأخير تنفيذ مجموعة من مشروعات الترميم الكبرى التي أعادت الاعتبار للعديد من المساجد التاريخية التي كانت مهددة بالاندثار. تميزت هذه المشروعات باعتمادها على منهجية علمية تراعي الخصوصية المعمارية لكل مبنى، إذ جرت أعمال التوثيق والترميم باستخدام أدوات حديثة وتقنيات دقيقة، مما سمح بإعادة إحياء التفاصيل الزخرفية الدقيقة، واستعادة الألوان والخطوط التي اختفت بفعل الزمن والتلوث والإهمال. حملت هذه المشروعات طابعًا شاملًا، حيث لم تقتصر على المعالجة الداخلية للمساجد بل شملت أيضًا محيطها الحضري من خلال إعادة تأهيل الطرق والمداخل والفراغات المحيطة.

ارتكزت هذه الأعمال على فهم عميق لتاريخ كل مسجد، مع مراعاة المواد الأصلية في عملية الترميم، وتجنب استخدام عناصر دخيلة قد تضر بالطابع المعماري العام. استعادت بعض المساجد مآذنها وقبابها التي كانت مهددة بالانهيار، بينما أُعيد افتتاح بعضها الآخر بعد إغلاق دام سنوات طويلة، ما أعاد الحياة إلى عدد من الأحياء القديمة وربطها مجددًا بتراثها المعماري والديني. حافظت هذه المشروعات على روح المكان في مواجهة مظاهر التحديث السريع، ما جعلها تكتسب تقديرًا واسعًا من المجتمعات المحلية والزائرين على حد سواء.

ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قيمة العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة، من خلال تقديم نماذج ناجحة أثبتت إمكانية الجمع بين الأصالة والتطوير. كما مهدت الطريق لتكرار التجربة في مواقع أخرى تحتاج إلى رعاية عاجلة، خاصة في ظل ما تواجهه هذه المساجد من عوامل تلف متسارعة. يؤكد تنوع هذه المشروعات بين مساجد مملوكية وأخرى عثمانية أن التراث الإسلامي في القاهرة ما زال يحظى بعناية تليق بمكانته التاريخية، وأن الوعي بأهميته يتزايد عامًا بعد عام. وبالتالي، لا تُمثل هذه المشروعات فقط عمليات هندسية، بل تشكل تدخلات ثقافية تعيد الاعتبار لمعالم روحية وجمالية لا يمكن تعويضها.

تحديات الحفاظ على الأصالة المعمارية وسط التطوير الحضري

تواجه جهود الحفاظ على المساجد التاريخية في القاهرة جملة من التحديات المعقدة التي يفرضها السياق الحضري المتغير، حيث تتداخل عوامل التمدد السكاني وتغيرات البيئة الحضرية مع متطلبات الصيانة الدقيقة لهذه المباني. يشهد كثير من المساجد التاريخية انحسارًا بصريًا نتيجة تزاحم المباني الحديثة التي تُقام أحيانًا على مسافات قريبة دون تخطيط يحترم الأثر، ما يُخل بخصوصية الموقع ويُفقده هيبته التاريخية. تتعرض بعض المعالم لتشويهات معمارية نتيجة أعمال بناء عشوائية تحيط بها أو تستند على جدرانها، ما يهدد بتغيير ملامحها الأصلية.

تتفاقم هذه الإشكالات بفعل ضعف الوعي بأهمية العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة لدى بعض قطاعات المجتمع، مما يؤدي إلى التهاون في التعامل مع هذه المواقع باعتبارها مساحات قابلة للتغيير. يضاف إلى ذلك التحدي البيئي، إذ تؤدي عوامل مثل الرطوبة وتلوث الهواء إلى تآكل النقوش والخامات، بينما تفتقر بعض المناطق إلى أنظمة صرف صحي متطورة، ما يُعرّض الأساسات لتسربات مستمرة تُضعف بنيتها. تمثل قلة الكوادر المؤهلة في مجال الترميم الدقيق عائقًا إضافيًا، حيث يتطلب العمل في المساجد التاريخية معرفة متخصصة بأنماط الزخرفة والإنشاء الإسلامية التقليدية.

يصطدم الحفاظ على هذه المساجد أيضًا بضغوطات التحديث العمراني التي تُفضل في بعض الأحيان إزالة أو تغيير العناصر القديمة لتتناسب مع المخططات الحديثة، ما يهدد بفقدان روح المكان وتفرده المعماري. تواجه المؤسسات المعنية صعوبات في إيجاد توازن بين الحفاظ على الأصالة وتحقيق التنمية، خاصة في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية. ولهذا، تبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية تُدمج فيها مبادئ حماية التراث ضمن سياسات التخطيط الحضري الشامل، بما يُعطي الأولوية للمعالم التاريخية كمكونات أساسية في نسيج المدينة.

تُظهر هذه التحديات أن حماية المساجد التاريخية لا تتطلب فقط إجراءات تقنية، بل تحتاج أيضًا إلى إرادة مجتمعية ورؤية استراتيجية تجعل من الحفاظ على الهوية المعمارية جزءًا لا يتجزأ من رؤية التنمية الحضرية المستدامة في القاهرة.

دور الجهات المحلية والدولية في حماية التراث الإسلامي

تتوزع مسؤولية حماية المساجد التاريخية في القاهرة بين عدد من الجهات المحلية والدولية التي تتكامل أدوارها لضمان صون هذا التراث المعماري والديني العريق. تضطلع المؤسسات الحكومية بدور محوري، إذ تنفذ وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، خططًا متكاملة لترميم وصيانة المساجد الأثرية، مع تخصيص ميزانيات سنوية متزايدة لهذا الغرض. تشمل هذه الجهود أعمال الترميم الدقيق، وتطوير المحيط الحضري، وتنظيم زيارات ميدانية بهدف رفع الوعي بأهمية هذه المعالم، كما تُشرف على تدريب الكوادر المتخصصة في مجالات الترميم والزخرفة.

يواكب هذا الحضور الرسمي مشاركة فعالة من المجتمع المدني، حيث تلعب الجمعيات الثقافية والمبادرات الشبابية دورًا ملموسًا في الحفاظ على المساجد من خلال التوثيق والتوعية وتنظيم الفعاليات الثقافية والدينية. تُسهم هذه الجهود في إعادة ربط المجتمع المحلي بالتراث الذي ينتمي إليه، كما تُشجع على احترام البيئة العمرانية المحيطة بالمساجد، مما يعزز مفهوم الحماية المجتمعية للمعالم التاريخية. كما تُشارك الجامعات ومراكز البحوث بدراسات علمية وتقارير توثيقية تُستخدم كمرجع في خطط الترميم والتطوير.

تتجلى أهمية الدعم الدولي من خلال برامج التعاون الثقافي التي تقودها منظمات مثل اليونسكو، والتي تُوفر التمويل والتوجيه الفني لمشروعات الترميم الكبرى، خصوصًا للمساجد المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. تسهم مؤسسات دولية أخرى في تقديم الخبرات التقنية، ونقل التجارب الناجحة في صيانة التراث الإسلامي إلى السياق المصري، مما يُساعد على تطوير الأدوات والمناهج المتبعة محليًا. تتميز هذه الشراكات بطابع تكاملي، حيث لا تُفرض نماذج جاهزة، بل تُصاغ الحلول بما يتناسب مع الطابع الفريد لكل موقع.

يؤكد هذا التفاعل بين الداخل والخارج أن الحفاظ على العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل هو مهمة تشاركية تُعبر عن التزام جمعي بحماية هوية حضارية متجذرة. ومن خلال هذا التنسيق، تتشكل منظومة مستدامة تُعزز من قدرة هذه المعالم على الاستمرار في أداء دورها الثقافي والديني والمعماري في حياة المدينة، مهما تغيرت الظروف والسياقات.

لماذا تستحق العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة اهتمامًا عالميًا؟

تمثل العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة أحد أبرز الشواهد الحية على تطور الفن الإسلامي وتعدد مدارسه وتلاقي التأثيرات الحضارية في مدينة كانت عبر العصور مركزًا سياسيًا وروحيًا وعلميًا. فقد نجحت هذه المساجد في الحفاظ على طابعها المعماري الخاص، الذي يعكس مراحل متعددة من التاريخ الإسلامي، بدءًا من العصر الفاطمي مرورًا بالمملوكي والعثماني، وصولًا إلى حقب لاحقة حافظت على هذا الإرث وأعادت توظيفه. لذلك تستحق هذه العمارة اهتمامًا عالميًا بوصفها نموذجًا استثنائيًا للتعبير الفني المرتبط بالهوية الثقافية والدينية.

تُظهر هذه المساجد قدرة مدهشة على المزج بين الجمال والوظيفة، حيث تتجلى التفاصيل الزخرفية في العناصر المعمارية مثل القباب والمآذن والمحاريب، لتؤدي دورًا رمزيًا وجماليًا وروحيًا في آنٍ واحد. كما تعكس هذه الأبنية تفاعل العمارة مع النسيج الحضري المحيط بها، إذ جرى دمجها بطريقة ذكية ضمن الأحياء والأسواق والطرقات، ما يدل على استيعاب المدينة للمسجد بوصفه عنصرًا محوريًا في الحياة اليومية، وليس مجرد منشأة دينية معزولة.

يتزايد الاهتمام العالمي بهذا التراث لما يحمله من قيم فنية وتاريخية وروحية، فضلًا عن كونه مرآة لحضارة عريقة أنتجت نماذج معمارية تمثل التوازن بين العقيدة الإسلامية والفكر الإبداعي. ويساعد الحفاظ على هذه المعالم ودراستها في إثراء المعرفة الإنسانية، وفي تقديم نماذج يمكن الاستفادة منها في فهم تطور العمران في المدن التاريخية. كما تسهم العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة في تعزيز صورة المدينة عالميًا، وتأكيد مكانتها كمركز إشعاع حضاري يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود المكان والزمان.

القيمة الثقافية والدينية للمساجد الأثرية

تحمل المساجد الأثرية في القاهرة أبعادًا ثقافية ودينية تتجاوز الدور التقليدي لأماكن العبادة، إذ ارتبطت هذه المساجد بالحياة اليومية للناس على مدار قرون، وشكّلت جزءًا من البنية الاجتماعية والتعليمية والثقافية للمدينة. لذلك لم تقتصر وظائفها على أداء الصلاة، بل تحولت إلى مراكز للتعليم وحلقات العلم وتداول المعرفة، ما منحها مكانة خاصة في وجدان سكان المدينة وموروثهم الجماعي.

تعكس عمارة هذه المساجد تفوقًا فنيًا لا يقتصر على الزخرفة أو البناء، بل يمتد إلى تكوين فضاء ديني مفتوح للتفاعل والتأمل والتعلم، حيث أُنشئت مدارس ومكتبات داخل المسجد أو ملحقة به، وتم تنظيم دروس في الفقه والتفسير واللغة وغيرها، مما أضفى على المسجد طابعًا شاملًا للحياة الروحية والثقافية في آنٍ واحد. كما لعبت هذه المساجد دورًا في المناسبات الاجتماعية الكبرى، فاحتضنت الاحتفالات الدينية، وشهدت صلح القبائل، واحتضنت جموع الناس في لحظات الشدائد والأفراح، ما جعلها رموزًا للتماسك الاجتماعي.

أسهمت هذه الأدوار المتعددة في تعزيز أهمية هذه المساجد ضمن الهوية الثقافية للمدينة، وربطتها بتاريخها الطويل في نشر المعرفة الدينية واللغوية والفنية. وفي كل زاوية من زوايا هذه الأبنية، تظهر بصمات حرفيين ومعماريين وحكام ساهموا في تشكيلها، ما يجعلها سجلًا مفتوحًا لقراءة التاريخ. ولذلك تبقى العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة شاهدًا على هذا التراكم الثقافي، ودليلًا على حضور الدين في تفاصيل الحياة اليومية وامتداده في عمق المدينة.

موقع القاهرة كمتحف مفتوح للفن الإسلامي

تتمتع القاهرة بخصوصية عمرانية تجعلها أشبه بمتحف مفتوح للفن الإسلامي، حيث تتوزع المساجد والمدارس والسبل والمآذن والزوايا في أحيائها القديمة بشكل يجعل الفن الإسلامي حاضرًا في كل خطوة وكل شارع. فقد شهدت المدينة عبر العصور تشييد عدد هائل من المباني الدينية التي تمثل مختلف الأنماط والأساليب المعمارية، ما يجعل من التجوال فيها تجربة بصرية وثقافية غنية تنقل الزائر من زمن إلى آخر دون مغادرة حدود المدينة.

ساهم هذا الامتداد العمراني المتواصل للمساجد والمعالم الإسلامية في تشكيل بيئة متكاملة تنطق بالتاريخ وتُظهر التنوع داخل الوحدة، إذ تتجاور مساجد تعود للعصر الفاطمي مع أخرى مملوكية أو عثمانية، دون أن يفقد المشهد ترابطه الجمالي أو طابعه الروحي. كما يشكّل استمرار استخدام هذه المعالم في الحياة اليومية عنصرًا مهمًا في إبقائها حيّة، إذ تُقام فيها الصلوات وتُحتضن فيها الأنشطة المجتمعية، ما يجعل من هذه العمارة فنًا حيًا لا مجرّد بقايا أثرية.

تتيح هذه الخصوصية فهمًا أعمق للفن الإسلامي، لأنه لا يُعرض كقطع منفصلة داخل قاعات، بل يُعايش ضمن نسيج المدينة، ما يمنح الزائر والمتأمل فرصة لقراءة العلاقة بين الجمال والدين والمجتمع. وتساعد هذه البنية العمرانية في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهمية التراث، وفي تحفيز الجهود العالمية نحو صونه وتقديمه للعالم بوصفه تراثًا إنسانيًا مشتركًا. ومن خلال ذلك تؤكد العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة مكانتها بوصفها التعبير الأكثر نضجًا وتكاملًا للفن الإسلامي في مدينة لا تزال تنبض بذاكرة قرون من الإبداع.

كيف يمكن توظيف هذا التراث في السياحة الثقافية

توفّر المساجد التاريخية في القاهرة إمكانات كبيرة لتطوير السياحة الثقافية بوصفها موردًا مستدامًا يعكس عمق المدينة وثراء موروثها، إذ يشكّل هذا التراث المعماري وسيلة فعالة للتواصل مع العالم، من خلال سرد قصص المكان والتعبير عن هوية مجتمعية متجذرة في الزمان والمكان. وتسمح تجربة زيارة هذه المساجد بفهم عميق للتاريخ والعمارة والدين والفن، ما يجعلها محط اهتمام السياح والباحثين والمهتمين بالثقافات المختلفة.

ساهم تنوّع الطرز المعمارية في إثراء التجربة السياحية، إذ يستطيع الزائر أن يشاهد تطور البناء الإسلامي من خلال مقارنة العناصر الزخرفية وتفاصيل البناء في مسجد يعود للقرن العاشر بآخر من القرن السادس عشر، ما يمنحه تجربة فريدة لا تتوفر في العديد من مدن العالم. كما تلعب الجولات الثقافية المصممة بعناية، والتي تعتمد على الربط بين التاريخ والفن والدين، دورًا أساسيًا في تحويل هذه المساجد إلى محطات رئيسية في خارطة السياحة.

دعمت المبادرات المحلية والدولية الجهود الرامية إلى توظيف هذا التراث، من خلال ترميم المعالم وتحسين خدمات الزوار وتقديم شروحات رقمية وتطبيقات تفاعلية، ما عزز من سهولة الوصول إلى هذه الكنوز المعمارية وفهمها بطرق حديثة. كما ساعد إدراج بعض هذه المساجد ضمن المسارات السياحية الكبرى على إدخال مفاهيم جديدة في العرض الثقافي، مثل تقديم تجارب حسية وموسيقية بصوت الأذان القديم، أو تفاعل الضوء مع الزخارف في أوقات معينة من اليوم.

وبذلك يمكن القول إن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة تمثل محورًا رئيسيًا في مستقبل السياحة الثقافية، لما تحمله من قيمة إنسانية وجمالية وروحية، قادرة على خلق تفاعل حيّ بين الماضي والحاضر، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سرد الحكايات البصرية التي لا تنضب.

ما العلاقة بين فن الخط العربي والهوية المعمارية للمساجد في القاهرة؟

جاء توظيف الخط العربي في مساجد القاهرة ليؤسس هوية بصرية وروحية متكاملة، حيث لم يُستخدم الخط لأغراض زخرفية فقط، بل جسّد روح النصوص القرآنية في بنية المسجد. اندمج الخط الكوفي والثلث والديواني مع العناصر المعمارية ليزين المحاريب والقباب والمداخل، ويقود العين نحو محاور المكان الروحية. وساهم هذا الدمج في ترسيخ العمارة بوصفها حافظة للقرآن، ومنبرًا للتأمل، وهو ما منح كل مسجد طابعًا خاصًا ينطق بجمالية الحرف ودلالته التعبدية.

كيف ساهم الطراز المملوكي في تشكيل طابع معماري متمايز للمساجد؟

أحدث الطراز المملوكي نقلة نوعية في عمارة المساجد من خلال دمج الفخامة بالوظيفة، حيث ظهرت عناصر مثل المقرنصات، والمآذن متعددة المستويات، والزخارف الحجرية الغائرة التي أثرت واجهات المساجد. وحرص المعماريون في العصر المملوكي على استخدام مواد متعددة كالرخام والخشب والمعدن لخلق وحدة جمالية فريدة. هذا الطراز لم يقتصر على الشكل، بل امتد إلى تنظيم الفضاء الداخلي بما يخدم الصلاة والتعليم، ما جعل المساجد المملوكية شاهدة على مرحلة ناضجة من النضج المعماري.

ما أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية في ظل التحديات العمرانية الحديثة؟

يمثل الحفاظ على المساجد التاريخية في القاهرة تحديًا حضريًا ومعماريًا معقدًا، نظرًا لضغط التوسع العمراني والمخاطر البيئية. إلا أن هذه المساجد تحمل قيمة لا يمكن تعويضها، فهي ليست مجرد مبانٍ حجرية، بل كيانات تحمل الذاكرة الجمعية والهوية الروحية للمدينة. من هنا تأتي أهمية سياسات الترميم المستدام، والمبادرات المجتمعية، والدعم المؤسسي، لضمان بقاء هذه المعالم نابضة بالحياة، تؤدي دورها في الوجدان الديني والثقافي، وتظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وفي ختام مقالنا، يمكن القول إن العمارة التاريخية للمساجد في القاهرة ليست مجرد طراز معماري، بل هي شهادة حية على تفاعل الإنسان مع الدين والفن والبيئة عبر العصور. تبرز هذه المساجد المٌعلن عنها كرموز خالدة تحمل في طياتها معاني الجمال والتسامح والعبقرية، ما يجعل الاهتمام بها ضرورة ثقافية عالمية. ومن خلال صونها وتوظيفها في الحاضر، نحافظ على إرث حضاري يربط بين الأصالة والتجدد، ويُبقي روح المدينة حية في وجدان أبنائها وزوارها على حد سواء.

تنويه مهم بشأن حقوق المحتوى

جميع الحقوق محفوظة لموقع News 360 © 2025. يُمنع نسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو ترجمته أو اقتباس أكثر من 10% منه إلا بإذن خطّي مسبق. لأي استخدام تجاري أو أكاديمي، يُرجى التواصل عبر: info@news360.dk.

ملاحظة: يُسمح بالاقتباس المحدود مع ذكر المصدر ورابط مباشر للمقال الأصلي.